百人一首の読み札には和歌と詠み人の絵が描かれている美しい札ですね。

かるたの読み札といえば文字だけなのですが、なぜ百人一首の読み札には詠み人の絵があるのでしょうか?

今回は百人一首の読み札に詠み人の絵がある理由や詠み人の身分による分類を調べてみました。

また、絵札だけを使った遊び方などを紹介します。

百人一首の絵札が詠み人の画なのはなぜ?

百人一首の読み札に詠み人の画が描かれるようになったのは江戸時代になってからといわれています。

それまでは百人一首を覚えるための遊びとして使われていたため読み札には作者名と上の句だけが書いてあったそうです。

読み札に詠み人の画が入るようになった理由は不明です。

が、

江戸時代に木版画が普及したことで「絵入りかるた」が広まったといわれています。

百人一首の絵札は作者の身分で分類すると?

百人一首の分類には四季による分類や詠んだ歌による分類などさまざまあります。

恋の歌も多い気がします。

詠まれた時代は身分社会だったわけですから、高貴な身分の人ばかり。

才能があったとしても身分の低い者は名前すら残せなかったのでしょう。

そんな中で作られたものを身分で分類したらどんななんだろうと調べてみました。

百人一首の歌人たちの分類をすると以下のようになります。

☆ 男女比でみると、男性が79人。女性が21人

- 天皇 7人 女性天皇 1人

- 親王 1人

- 官人 58人

- 僧侶 13人

- 内親王(ないしんのう) 女性 1人

- 女房 女性 17人

- 貴族の母 2人

中には詳細不明の者もいるようです。

才能があっても身分によって認められないとかって、今の時代にもまだ名残がありますよね(^^;)

どんな基準で選んだのだろうか?なんていうことも気になります。

百人一首の絵札だけを使う遊びあれこれ

百人一首の絵札だけを使った遊びに「坊主めくり」と「青冠(あおかんむり)」があります。

遊び方を紹介します。

坊主めくり

2人以上で順番に絵札をめくって取っていき最後に数多くの札を持っていた人が勝ちとなる遊びです。

【遊び方】

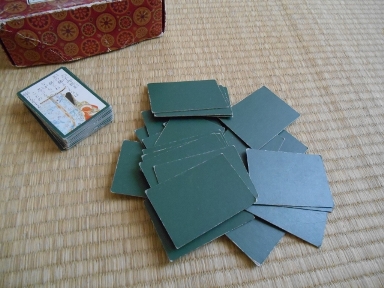

- 絵札を裏返しにして良くシャッフルをしてから、絵が見えないように裏返しにした絵札を3つほどの束を作ります。これを山札と呼びます。

- 順番を決めて好きな山札の1番上の札を1枚取ります。

- 山札が全てなくなった時点で持ち札が1番多い人が勝ちとなります。

【ルール】

山札からめくった絵札に描かれている人物によって持ち札が移動することがあります。

絵札の人物には坊主・男性・女性の3種類があります。

- 坊主の場合

持ち札を全て失い、山札と別の場所に置きます。この場所は捨て札置き場といいます。

- 男性の場合

移動することなく、自分の持ち札にできます。

- 女性の場合

捨て札置き場にある札を全部貰うことができます。

捨て札置き場に札がない場合は山札から1枚引くことができます。

青冠(あおかんむり)

色冠(いろかんむり)とも呼ばれていて4人で向かい合うように座った2人がペアとなって競う遊びです。

場に出ている同じ種類の絵札があれば出していき、先に手持ち札がなくなった方が勝ちとなる遊びです。

【遊び方】

- 絵札を良くシャッフルしてから1人に25枚ずつ配ります。

- ジャンケンなどで親を1人決めます。

- 親が手持ちから1枚絵札を出します。

- 親の右隣にいる人は出ている絵札と同じ種類の絵札があれば出し、手持ちにないまたは出したくないときはパスをして次の人へと回し手持ちの絵札がなくなった人のいるペアが勝ちとなります。

【絵札の種類】

女性・僧侶はすぐに見分けがつきますが、男性の場合は冠の種類によって分類させます。

また天智天皇と持統天皇の2枚には特殊ルールがあるそうです。

- 矢五郎

矢を持っているまたは冠の左右に緌(おいかけ)と呼ばれる半月型に開いた飾りが付いています。

- 立烏帽子

長細く高さのある烏帽子です。

- 横烏帽子

烏帽子が横に曲がっている状態になっています。

- 青冠

矢五郎・立烏帽子・横烏帽子以外の冠のことで、色冠とも呼ばれています。

- 天智天皇

他の札の代わりに出すことができます。この札が出た場合は次の人はパスすることになります。

- 持統天皇

他の札の代わりに出すことができます。

この札が出た場合は次の人は天智天皇以外の札を出すことはできません。

百人一首の絵札 さいごに

百人一首の読み札には天皇をはじめとするいろんな身分の人たちの和歌があります。

詳細不明な人はどんな歌人だったかを調べてみるのも百人一首を楽しむ1つの方法ではないでしょうか。

また絵札だけを使った遊びには坊主めくりと青冠の2つがありますが青冠の方は手持ちの札を出す・出さないとの駆け引きがあるので大人の遊びみたいですね。

みんなでワイワイと楽しむ遊びなら坊主めくりが良いかもしれません。

かるたはまだ難しいかなと思ったら、まずは絵札だけを使った2つの遊びから楽しんでみてはいかがでしょうか。

☆他のお正月に関する記事はこちらに集めました。

こちらもご覧下さい。