夏になると、お化け屋敷という娯楽施設が登場します。

遊園地などでは夏以外もアトラクションの一つとして人気のものもあります。

多くの人はお化け屋敷といえば、怖いというイメージがあり、肝試しやカップルるなどが利用しますが、中には楽しいという人もいます。

お化け屋敷の魅力や始まり、歴史などを調べてみましたのでご紹介します。

お化け屋敷がなぜ 怖い?楽しい?

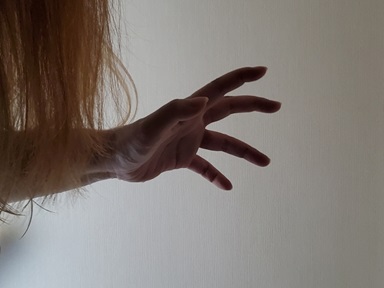

お化け屋敷とは、幽霊や妖怪など怖いものたちが訪れた人を驚かして恐怖を与える娯楽施設です。

お化け屋敷を訪れた人たちは、「どんなものが出てくるか?」という恐怖を感じながら進むことになります。

たくさん怖い思いをして、出口に到達したときには人は恐怖から解放されホッとしたと同時に、脳内では快楽ホルモンといわれているβエンドルフィンが分泌され、快楽を感じることができるそうです。

お化け屋敷は恐怖と楽しさを一緒に楽しめる娯楽施設であるといえます。

お化け屋敷の元にある怪談話の始まりはいつから?

お化け屋敷と同じように恐怖を感じるものといえば、怪談話があります。

お化け屋敷や怪談のルーツは、歌舞伎であるといわれています。

江戸時代、夏の暑さを避けるため歌舞伎の興行は行われていませんでした。

そのため人気役者たちが休みに入るため、代わりに普段出番が少ない役者たちで幽霊が出てくる話を安い料金で興業を行ったのが始まりといわれています。

お化け屋敷の歴史

お化け屋敷は江戸時代、現在の東京都大田区大森に住んでいた医者の瓢仙(ひょうせん)が自宅の庭に作った「大森の化け物茶屋」が始まりといわれています。

「大森の化け物茶屋」の壁には百鬼夜行を色鮮やかな色を使って描き、一つ目小僧をはじめとする様々な妖怪の人形を飾り付けてありました。

これが評判となり多くの人たちが集まりましたが、悪趣味が行き過ぎているという理由で約3ヶ月という短い期間で終了となってしまいました。

それから約9年後、現在の東京都墨田区で井の頭弁財天の御開帳が行われたときに、両国回向院の境内でお化け屋敷のような見世物があったそうです。

それは人形師の泉目吉(いずみめきち)が作った人形細工で、精巧な獄門さらし首や女性の生首の他に棺桶から飛び出た亡霊の首に月明かりを当てるなど恐怖を感じられるようになっていました。

大正時代になると日本各地でお化け屋敷を行うことが流行り、見る人の感覚を刺激するような演出など凝ったものが多く存在していたそうです。

やがてお化け屋敷は人気となり、夏だけでなく他の季節でも行われるようになりました。

戦後になると、遊園地のアトラクションとして様々なお化け屋敷が見られるようになりました。

現在では怖いお化けを並べてあるのを見て回るものから、ストーリーのある内容になってきました。

また、技術の進化によってお化けや妖怪たちの人形はリアルになり恐怖や驚きを強く感じられるようなりました。

お化け屋敷の種類

大きく分けて4種類あるといわれています。

- ウォークスルー

決められたコースを歩いて行く、最も典型的なお化け屋敷です。

人形や音響効果の仕掛けだけでなく、独自のストーリーや人間がお化け役となって驚かせるのが多くなっています。

コースに分岐点があり、選択を間違えると元来た道へ戻される・靴を脱がないと入れない・入る前と後の心拍数でランクづけするなど、変わったものもあります。

【代表的なお化け屋敷】

- 戦慄迷宮(富士急ハイランド)

- 怨霊座敷(東京ドームシティアトラクションズ)

- ザ・マミー・ミュージアム~ハムナプトラ 神々の呪い~(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)

- ライド

乗り物に乗って、コースを一定の速度で進んでいくお化け屋敷です。

自分で歩くことなく、進んでくれるのでお化け屋敷の中ではあまり怖くないタイプとなります。

【代表的なお化け屋敷】

- ホーンテッドマンション(東京ディズニーランド)

- スリラーカー(浅草花やしき)

- ミステリーゾーン(としまえん)

- 無限廃坑(富士急ハイランド)

- 3Dサウンド

ヘッドフォンをつけて、流れてくる音声を聴くお化け屋敷です。

中には、部屋に仕掛けが施されていることもあります。

狭い部屋に案内され、終わるまで出られないという恐怖を感じることができます。

【代表的なお化け屋敷】

- 血に飢えた病棟(富士急ハイランド)

- 地獄便所(ナムコ・ナンジャタウン)

- ゴーストの棺(浅草花やしき)

- シアター

大人数が収容できる部屋で、映像や音声を観る・聴くお化け屋敷です。

【代表的なお化け屋敷】

- 稲川淳二の棺桶劇場(富士急ハイランド)

- ダークチャペル(東京ジョイポリス)

お化け屋敷とは 進化と歴史 さいごに

江戸時代から始まったお化け屋敷は、技術の進化によって様々なタイプが誕生しました。

怖いのが苦手な人でも楽しめるお化け屋敷もあるので、興味があれば行ってみてはいかがでしょうか。