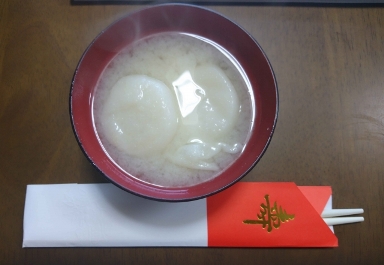

お雑煮とは、餅の入った汁物で正月に食べますね。

お雑煮は地域によって、入れる具材や味付けや餅の形それに調理方法が違ってきます。

どうして地域によって、お雑煮に入れる具材や餅の形などに違いがあるのでしょうか。

他県に行った時にお雑煮をいただく機会があり、そこのお雑煮の具材や味付けに違いがあるのが気になり理由を調べてみました。

お雑煮が地域によって違いがあるのはなぜ?

お雑煮は正月三が日に食べる料理で、平安時代が始まりといわれています。

当時、餅はハレの日に食べる縁起の良い食べ物でした。

里芋・ニンジン・大根などの具材と餅を新年最初に井戸、または川から汲んできた若水に入れ、新年最初につけた火で煮込んでから元旦に食べていたそうです。

様々な具材を入れて煮込んだ煮雑(にまぜ)が語源となり、お雑煮と呼ばれるようになりました。

お雑煮の味付けは、すまし・醤油ベースが主流となっていますが関西は味噌ベースとなっています。

お雑煮は京都で誕生した料理で味付けは白味噌でした。

しかし武家中心の関東では、「みそをつける」ということは失敗するという意味があったため味噌を使わない、すまし・醤油ベースへと変化したといわれています。

江戸時代の参勤交代によって、すまし・醤油ベースのお雑煮が広まっていきました。

お雑煮の餅や具材は地域でどう違う

餅はもともと丸い形をしていて、円満という意味がありました。

江戸は人口が多く、餅を1つ1つ丸い形にするのは手間がかかることから、餅を板状にしてから切り分けるようにしたため四角い形になりました。

具材は関東では鶏肉・大根・ニンジン・青菜・シイタケ・かまぼこ・三つ葉など、関西では大根・ニンジン・里芋などとなっていて、関西の方が具材の数が少なくなっています。

これは関東ではすまし・醤油ベースとなっているため合う具材が豊富にあります。

関西で使われている味噌は白味噌がメインとなっています。

白味噌は具材の匂い・味に影響されやすく、匂いの強い具材をつかうと白味噌の風味が落ちてしまうことがあることから、具材の種類は限られています。

地域で違うお雑煮の味付けのわけ

お雑煮といえば、すまし・醤油ベースと味噌ベースが主流となっていますが、地域によっては具材や味付けに違いが出てきます。

北海道

北海道では雑煮の種類が豊富にありますが、札幌では鶏ガラベースに焼いた角餅・鶏もも肉・大根・ニンジン・ゴボウの千切りが入っています。

砂糖が入っているため、ほんのりとした甘さがあるのが特徴となっています。

岩手県

煮干しのダシ汁に焼いた角餅・鶏もも肉・大根・ニンジン・ゴボウ・高野豆腐・いくらが入っています。

また宮古地域では、雑煮から餅を取り出し甘いクルミダレにつけて食べる習慣があります。

東京都

カツオと昆布を使ったダシ汁に、焼いた角餅・鶏もも肉・シイタケ・小松菜・ニンジン・三つ葉などが入っています。醤油・みりんでしっかりと味付けしてあることが特徴となっています。

関東風雑煮とも呼ばれています。

愛知県

カツオを使ったダシ汁に、餅を入れて柔らかくしてあります。

餅を焼かないのは戦国時代、白い餅を焼くのは「城が焼ける」ことにつながり縁起が悪いからだといわれています。

餅菜を加え、醤油・塩で味を整えてからカツオ節をのせてあります。

京都府

カツオと昆布を使ったダシ汁に白味噌を入れてあります。

餅は丸く煮て柔らかくしてあります。

里芋・金時ニンジン・大根などが入っています。

具材は全部丸く切ってあり、家庭円満や物事を丸く収めるという願いが込められています。

鳥取県

甘い小豆汁に柔らかく煮た丸餅が入っています。

小豆の赤には邪気を払う力があり、縁起が良いといわれています。

香川県

いりこを使ったダシ汁であん餅を煮てから白味噌を入れます。

里芋・金時ニンジン・大根などの具材が使われています。

溶け出した小豆あんが独特の味わいとなっています。

あん餅は特産品となっている和三盆の管理が厳しかったため、庶民が役人にバレないようにあんの中に練り込み餅に隠して食べたのが始まりといわれています。

福岡県

あごを使ったダシ汁に煮た丸餅を入れてあります。

ブリ・焼き豆腐・高菜の1種であるカツオ菜・干しシイタケ・かまぼこなどが具材となっています。

地域で違う雑煮の理由 さいごに

京都で誕生したお雑煮は白味噌で味付けしていましたが、江戸の武家では味噌をつけるのは縁起が悪いことから醤油で味付けするように変わっていきました。

現在では地域によって餅の形・具材・味付けに違いがあります。

各地のお雑煮レシピは簡単に検索できるので、気になる地方のお雑煮を作って味わってみてはいかがでしょうか。