楽器といえばピアノやバイオリン、ギター、フルート、ドラム、木琴など西洋楽器を思い浮かぶことが多いのではないでしょうか。

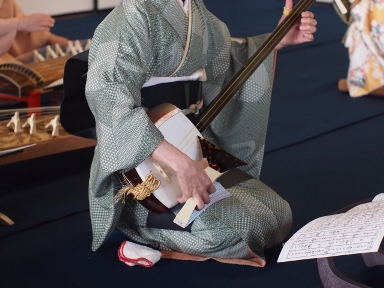

日本にも太鼓や三味線、琴など様々な和楽器があります。

和楽器とはどんな楽器なのか、いつどこで誕生したのかなど気になります。

和楽器の歴史などを調べたのでご紹介します。

和の文化の和楽器とは

和楽器とは日本で昔から使われている伝統的な楽器のことで、邦楽器とも呼ばれています。

琴や三味線、太鼓、尺八など種類は50種類以上あり、祭りや神事、歌舞伎、能楽、長唄、民謡などの演奏に使われています。

和楽器の誕生と歴史

遺跡からの出土品によると弥生時代には、すでに鈴や銅鐸が存在していて、木の板に弦を張った琴の原型や皮を張った打楽器などがあったことから、この頃に和楽器が誕生していたと考えられています。

飛鳥時代から奈良時代では、大陸から仏教とともに多くの楽器や書物、技術、文化などが日本に入ってきました。

この時に伝わってきた楽器が日本に存在していた歌、踊りと結びつき雅楽となり、天皇や貴族、寺社仏閣などで演奏されていました。

室町時代になると、観阿弥(かんあみ)世阿弥(ぜあみ)親子によって大陸から伝わった舞と日本で行われていた舞や宗教行事が融合した能楽が誕生しました。

能楽では四拍子と呼ばれる笛、小鼓、大鼓、締太鼓の4種類の和楽器が使われていて、奏でられる音楽には日本独自の美意識が感じられるようになったそうです。

中国から入ってきた三弦(さんげん)は沖縄に渡り三線(さんしん)となり、江戸時代に三線を改良・発展させた三味線が誕生しました。

町人たちは三味線で音楽を楽しむようになり、三味線に能楽や流行りの踊りが結びついたことで歌舞伎が誕生しました。

また雅楽の楽器である琴も三味線と出会ったことで合奏曲が作られるようになり、町人や武家の間では「上品な趣味」として女性たちが琴を習うことが流行りました。

和楽器は現在でも演奏され、ロックと組み合わせたバンドや洋楽に太鼓を取り入れた演奏などが行われています。

和楽器の日本固有のものは何?

和楽器は大陸から伝わった物がありますが、日本固有にはどんなものがあるのでしょうか。

和琴(わごん)

日本最古の弦楽器で、本体は桐の木をくり抜き表面全体を焼き焦がし、上面に絹の弦を6本張ってあります。

指や牛の角などで作った琴軋(ことさき)で弦を弾いて演奏します。

宮中の祭祀で奉仕される国風歌舞(くにぶりのうたまい)だけに使われる楽器で雅楽の中では最も格が高く位の高い者だけが演奏することが許されていました。

現在でも演奏を許されているのは、宮内庁楽部の楽長となっているそうですよ。

神楽笛(かぐらぶえ)

純日本産の横笛で神楽歌の伴奏用として使われていて、大和笛(やまとぶえ)または太笛(ふとぶえ)とも呼ばれています。

竹の管で作られていて、長さは約46cm、内径約1.8cm、指孔は6つあり、指孔の部分の表皮はついたままになっています。

宮中や神社の儀式など神聖な場所で奏でられている横笛です。

笏拍子(しゃくびょうし)

公家が正装した時に持つ笏を縦2つに割った形の打楽器です。

雅楽の御神楽(みかぐら)などで、歌のパートリーダーが打つことで指揮者の役割も果たしていたそうですよ、皇室の儀式や一部の神社などで伝承されています。

和の文化の和楽器 さいごに

和楽器は大陸から入ってきた楽器と日本にあった歌や踊りを組み合わせたことで雅楽や能楽が誕生し、沖縄から入ってきた三線を改良したことで三味線が誕生するなどで発展してきました。

大陸からの影響が強い和楽器ですが、和琴や神楽笛、笏拍子など日本固有の楽器もあり儀式で使われていたこともあるので、知れば知るほど奥深いものですね。

和楽器は海外では人気となっていますが、日本では和楽器を取り入れた漫画が人気となっています。

和楽器の演奏を聴いてみて、興味が湧いたら三味線や尺八、琴などの教室を見学または体験レッスンに出かけてみてはいかがでしょうか。

♪いろいろある和楽器ですが、その分類についてはこちらの記事をご覧いただければと思います。

和楽器の分類は弾きものと吹きものと打ちもの?それぞれの種類とは