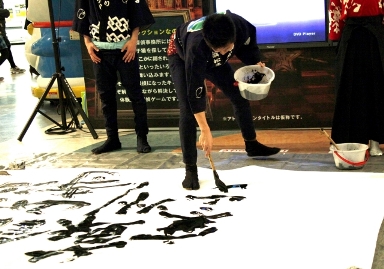

書道は日本芸術の1つ。

文字を美しく書くためや学びを目的とした習字と違い、思いや感情を込めて書くので大胆に崩した文字になることもあります。

また迫力や繊細さやもの悲しげなどを表すことができます。

書道は日本に伝わってからどんな歴史があって独特のものになったのでしょう?

その魅力や書道に欠かせない墨の歴史などを探ってみました。

和の文化の書道のはじまり!日本の書道の歴史

日本の書道は飛鳥時代に漢字文化の持つ中国から仏教とともに写経として伝来したことで始まりました。

平安時代になると三筆(さんぴつ)と呼ばれる書道に優れた嵯峨天皇(さがてんのう)・空海(くうかい)・橘逸勢(たちばなのはやなり)が登場しました。

彼らは唐の書風を模倣するだけでなく、日本独自の書風を確立しようとしました。

平安時代中期になると遣唐使が中止されたことで日本文化が開花し、かな文字と漢字を組み合わせた和様書式が完成しました。

鎌倉時代になると書道は貴族だけでなく、武士や僧侶のたしなみとして広まっていきました。

戦国時代では世が乱れたため書道は一時的に衰退しますが、茶の湯の普及によって平安時代から鎌倉時代に書かれたかな文字の名筆である古筆を茶室に飾る文化が誕生しました。

平和になった平安時代では、中国式の書風は唐様(からよう)として儒教(じゅきょう)とともに普及しますが、鎖国によって日本独自の和様も発展していき上流階級だけでなく庶民にも書道が広まっていきました。

寺子屋では和様の1つである御家流(おいえりゅう)を教えていたそうです。

唐様は儒教者や文人、和様は貴族や武家・庶民が使っていました。

明治政府になると政治の中心である太政官(だいじょうかん)の文書課では唐様が多く使われていたことから、政府で作る文書には唐様が使われるようになりました。

唐様・和様の域を超え、芸術として書道は自由になったのです。

大正時代から昭和初期では大規模な書道団体の結成や書道刊行物の発行・展覧会などが盛んに行われていました。

現在では書道は二科展に参加する芸術の1つとして広く知られるようになりました。

また伝統的な書の概念から離れ、墨色や筆致・余白などによる純粋な造形性を追求した前衛書道というジャンルも誕生し国内外で広く活動しています。

書道の魅力とは?

書道にはどんな魅力があるのでしょう?

字が綺麗になる

文字の基本となる「とめ」や「はね」・「はらい」などの練習によって、整った字が書けるようになります。

パソコンやスマートフォンなどで文字は書くより打つことが多くなりましたが、冠婚葬祭での記帳や履歴書・手紙など手で文字を書くことがあります。

綺麗な字で書くと印象が良くなりますね。

姿勢が良くなる

綺麗な文字を書くためには姿勢を良くする必要があります。

背筋をピンと伸ばすことで肩への負担がなくなり、筆を軽やかに自由に動かすことができますよ。

ストレス解消になる

静かな空間で墨の香りを感じながら文字を書くことに集中することで、日常から離れるので心を落ち着かせることができます。また集中力アップにもなります。

こうやって書きだしてみると魅力というよりメリットみたいですね(^^;)

書の魅力というのは実際に携わってる方のそれぞれの思いがあるのでは、と思います。

上に書きだしたのは一般的には、というところでしょうか。

こういう、魅力とは?となって出てくることばでは言い表せないものがあるのではないかと思います。

書道に必須の墨が日本で歩んだ歴史は?

書道は墨と筆を使い紙に文字を書くものですが、欠かせないもののひとつが墨ですね。

煤(すす)と膠(にかわ)を原料とした墨の製法は中国から伝来し、奈良時代に日本での墨作りが始まったといわれています。

平安時代では松の枝や皮を燃やして作った煤・膠・水・香料などを混ぜ合わせた松煙墨(しょうえんぼく)

室町時代では油を燃やして作った煤・膠・水・香料などを混ぜ合わせた油煙墨(ゆえんぼく)

が作られていました。

明治時代になると奈良を中心に様々な墨が作られるようなりましたが、中国の墨と比べると品質は良くなかったそうです。

大正時代ではアメリカからカーボンブラックが輸入され墨の原料として使われるようになりました。

現在でも墨の生産は奈良が中心となっていますが、伊勢でも行われていて伝統を守りながら新しい技術を取り入れているそうです。

和の文化書道 さいごに

書道は字が綺麗に書けるようになるだけでなく、自分の思いや感情を文字に込めて表現できるという魅力があります。

文字と向き合うことで集中力が増し、書き上げた時に得る達成感によって幸せな気分になれるともいわれています。

子どもの頃に習っていた習字と違う魅力のある書道に挑戦してみてはいかがでしょうか。

♪文字を表現するということで書道でもひらがなもかきますが、その起源などは?合わせてこちらもご覧いただければと思います。

ひらがなの歴史 ひらがなやカタカナの起源!日本で誕生したわけ?