のりは資料や新聞記事を台紙に貼り付けたり、封筒の口を閉じたり、工作などに使われている文房具です。

昔はご飯粒をのりとして使っていたそうですが、文房具ののりはいつ誕生したのでしょうか。

現在のような文房具のりはいつ生まれたのか?や日本での歴史、また、のりの種類やそれぞれの特徴など調べたことをご紹介したいと思います。

文房具ののりの誕生はいつ?生まれたきっかけは?

のりが使われるようになったのは、5000年以上前であるといわれています。

のりの材料は地域や暮らし方によって違いがありました。

狩猟民族が主体であったヨーロッパ地方では、にかわがのりとして使われていました。

「にかわ」とは動物の皮や骨を湯で煮て出来た粘り気のある液体を乾燥させた固まりです。

のりとして使うときは「にかわ」を水や湯で溶かしてから使っていました。

「にかわ」がのりとして使われるようになったきっかけは不明ですが、主に棺や家具・美術工芸品などの接着に使われていたそうです。

日本ののりの歴史

海外では動物の皮や骨を材料にした「にかわ」が使われていましたが、日本は稲作などの農業中心の農耕民族であることから、穀物を材料にしたデンプンのりが使われていました。

ご飯をヘラで練った物やお粥の吹きこぼれを集めた物などが、のりの始まりといわれています。

奈良時代に織物の仕上げに使ったことが最初であるといわれています。

お粥のことを「ねまり」と呼ばれていて、これが変化して「のり」と呼ばれるようになったそうです。

江戸時代になると、のりが広く広まり生活には欠かすことのできない物となりました。

しかし、米や海藻を材料にしているため、保存することができず、作ったらすぐに使う必要がありました。

明治時代では藤井恒久がドイツのりをヒントに長期保存可能なデンプンのりを開発しました。

デンプンのりは米を材料としていましたが、第2次世界大戦が始まったことにより食料が不足しデンプンのりを作ることが難しくなりました。

そのため米の代わりに花のデンプンを材料として使うようになりました。

戦後、デンプンのりが改良され小麦やジャガイモのデンプンを使うようになりました。

デンプンのりはガラス瓶に入っていましたが、デンプンのりを良い状態に保つことができるプラスチック容器になりました。

昭和30年頃になると合成のり、昭和45年頃には日本初となるスティックのりが登場しました。

最近では手を汚すことなく貼ることができるテープのりが販売されています。

文房具ののりの種類と特徴

文房具ののりといってもいろいろあります。

文房具のりにはどんな種類や特徴があるのでしょうか。

デンプンのり

トウモロコシのデンプンから作られているのりで、主に幼稚園や保育園・小学校などで使われています。

広範囲に塗りやすいため工作に適していますが、均等に塗るのが難しいため場合によっては紙にシワが寄る・凸凹になってしまいます。

手や机にデンプンのりがついてしまうと、ベタベタする・黒い跡が残ることがあるのでヘラを使う・新聞紙を敷くなどの準備が必要となります。

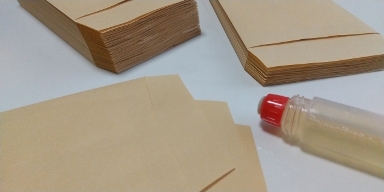

液体のり

ボトル状の容器に入っているのりで、先端に付いているスポンジまたはシリコンラバーから染み出たのりを貼りたい物へ塗りつけます。

手を汚すことなく貼り付けることができますが、粘着力が強いため塗った部分がシワになりやすくなるというデメリットがあります。

スティックのり

使うときに本体を回してのりを出して貼り付ける物に塗ります。

本体のサイズが小さくペンケースに入れることができるので、多くの人たちに愛用されています。

先端が平らになっているため、キレイに塗ることができます。

ただ粘着力が弱いため、時間が経つと剥がれてしまうというデメリットがあります。

スプレーのり

液体のりがスプレー缶に入っているので、表面に凹凸があっても貼り付けることができます。

厚紙や段ボール・ウレタンフォーム・発泡スチロールなど様々な材質を接着することができるという特徴があります。

テープのり

テープ状ののりがプラチックケースに入っていて、貼りたい物にケースの先端を押し当ててから引くことで接着面を作ることができます。

真っ直ぐ引くことができるので、余計な部分にのりがつくことはありません。

粘着力が弱いタイプから強いタイプまで種類が豊富にあるので、買うときに確認する必要があります。

また液体のりやスティックのりと比べると少し割高になります。

のりの誕生と歴史と種類 さいごに

海外では動物の骨や皮を煮込み、日本ではご飯を練る・お粥の吹きこぼれを集めた物をのりとして使っていました。

場所によってのりの材料が違うのは興味深いですね。

現在では様々なのりがあるので、状況に合わせて上手に使い分けて活用してみましょう。

♪貼るもののもうひとつ、粘着テープやセロテープについてはこちらの記事をご覧いただければと思います。

文房具の粘着テープのはじまりと歴史は?セロテープの種類と選び方