定規とものさしは同じように見えますが、使い方によって違いがあると知っていますか?

私は同じという認識でした(^^;)

定規は線や曲線を引くため、ものさしは長さを測るためにあるそうです。

定規とものさしには使い方の他には、どんな違いがあるのでしょう。

定規とものさしの違いや定規・ものさしの歴史、名前の由来などを調べてみました。

定規とものさしの違いとは?

定規は線や曲線を引く、ものさしは長さを測るという違いがあります。

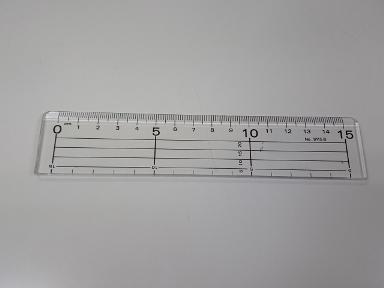

定規とは直線や曲線・角を描くときに使う道具で、端から少し離れた所に0から始まる目盛りがある場合があります。

定規の種類

直線や曲線・円・文字などをキレイに描くために使われる定規にはどんな種類があるのでしょうか。

代表的な定規は以下の通りになります。

- 直定規

直尺(ちょくじゃく)とも呼ばれていて、正確に直線を描く・切るときに使われています。

鉛筆などの筆記具やカッターナイフなどの刃物に沿わせます。

長さは15cmと短いものから2mと様々です。

また素材もいくつかあり、重みがあり軽く抑えるだけで線が描けるスチール、刃物のガイドとして適しているアルミ、透明で定規をあてた下が見えるプラスチック・アクリルなどがあります。

- 三角定規

平行線や垂直線・角度の付いた線を正確に引くために使います。

90度・60度・30度の直角三角形と90度・45度・45度の二等辺三角形の板が2枚で1組となっています。

水平または垂直線を引くときは2枚の三角定規を組み合わせます。

組み合わせによって30度・45度・60度・90度の角度を活用した斜線も引くことができます。

- T定規

建築製図や手描きをするときに使う定規で、形がアルファベットのTに似ていることが特徴となっている定規です。

頭部の短い部分であるヘッドと本体の長い部分であるブレイドは直角に固定されています。

素材には木やアクリルなどで長さは45~105cmが一般的となっています。

ヘッド部分を製図板の左縁に引っかけ、縁に沿わせて上下に滑らせ、ブレイド部分で平行線を引きます。

- 雲形定規

曲線を描くときに使う雲の形をした定規で、様々な曲線が引けるように数枚がセットになっています。

コンパスでは描くことのできない曲線を引くことができるという特徴があります。

素材には木やアクリル・プラスチックなどがあります。

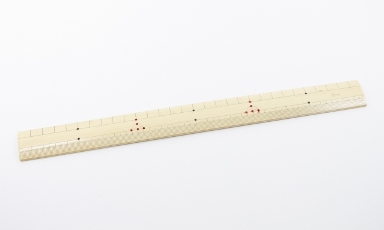

ものさしは長さを測るための道具で、端から端まで目盛りがありますが0はありません。

目盛りの端に0があると計った長さと実際の長さに誤差が出てしまいます。

そのため正確な長さを測るために0は必要ないとされています。

また素材には竹やステンレスが使われていますが、これは温度が大きく変化しても伸縮しにくい特徴があるからといわれています。

ものさしを定規の代わりに線を引く・切るためにカッターをあててしまうと、歪みができてしまい正確な長さを測ることができなくなるので、使わないようにしましょう。

定規の歴史と進化

古代ギリシャ時代に幾何学の作図に三角定規やコンパスなどが使われていたのが始まりといわれています。

7世紀初頭では日本でも定規が使われていたのではと考えられています。

定規が一般的に使われるようになったのは紙が普及された頃といわれています。

江戸時代の浮世絵師や家紋を描く上絵師たちは筆とガラスの棒を箸のように持ち、定規に彫ってある溝にガラスの棒を入れて直線を引くための溝引き定規を使っていたそうですよ。

現在では線や文字をキレイに描くことができる定規が豊富に揃っています。

ものさしの歴史と名前の由来

古代メソポタミア文明では、稲穂や牛の角の長さを基準として測っていたことが始まりといわれています。

日本には中国で定められた単位・尺が伝わってきました。

尺という文字は親指と人差し指を広げた形が元になっているといわれていて、女性が手を広げたときの親指の先から中指の先までの長さ17.3cmを1尺と定めました。

日本では世の中の混乱によって統制が乱れ、1尺の長さが17.3cmから23.1cmと伸び続け、明治時代になって1尺の長さが30.3cmに落ち着いたといわれています。

物の長さを差し計ることから、ものさしという言葉が誕生したそうです。

定規とものさし さいごに

定規とものさしは同じように見えますが、役割には違いがあります。

それぞれの特徴を再確認して、定規とものさしを使い分けてみてはいかがでしょうか。

♪今のようなのりはいつからあるのでしょうか?こちらの記事をご覧いただければと思います。

文房具ののりの誕生は?歴史からみるきっかけとのりの種類や特徴