お店でお菓子などの贈答品を買うと、「のしをお付けしますか?」

と聞かれることがありますね。

のしを付けたい場合、その贈答品の用途を伝えると、店員さんが適切なのしを

選んでくれるので、特に気にかける方もいないのではないでしょうか?

私もその一人でした。

私のように人任せにしていて、いざというときに困らないように、ここで

「のし」について確認しておきましょう!

お彼岸のお供え物の熨斗紙のルールとは

先日、某老舗デパートのネットショップで、お彼岸のお供え物を注文しようとして、手が止まりました。

のしの種類が分からなかったのです。

カスタマーサービスに電話をしたところ、対応してくれたお兄さんも

よく分からなかったようで、「確認します」と言って、しばらく待たされました。。。

のし紙

わかっていないと、当たり前のように使っていることばがおかしいというのにも気づかないですね。

もちろん私もその一人・・・のしがないのに「のし」って?

とこだわっていてもしょうがないので(^^;次いきます。

ここで最初にかいた「のし」というのは、「のし紙」「掛け紙」のことですが、

普通に「のし」で通っています。

普段、贈答品の包装紙の上に掛ける紙を「のし紙」、または「のし」と呼んでいますが、

正式には「掛け紙」と言います。

掛け紙にのしが付いたものが、のし紙です。

「のし」というのは、祝儀袋などの右上に印刷されている長六角形の飾りのことを指します。

これですね

のしは結婚式などのおめでたい慶事(けいじ)の際の贈答品に使われるものです。

元は長寿を表す鮑が使われていたので、お見舞いなどには熨斗を使う場合もあります。

現在では黄色い紙を長六角形の色紙で包んだ形状をしているものが多く使われています。

祝儀袋等の表面に印刷された、簡略化されたものもあります。

水引と併用されることが多いので水引をのしと思っている人もいるようですね(^^;

ですから、法事やお彼岸といった弔事(ちょうじ)の際のお供え物には、

のしが付いていない掛け紙を使います。

ただ一般には掛け紙よりものし紙という言い方で通っているので

弔事用でのしのない掛け紙ものし紙と呼ぶようですね。

「のし」の印刷がなく、弔事用の水引や表書きだけが印刷されたような掛け紙のことを

「弔事用のし紙」といいます。

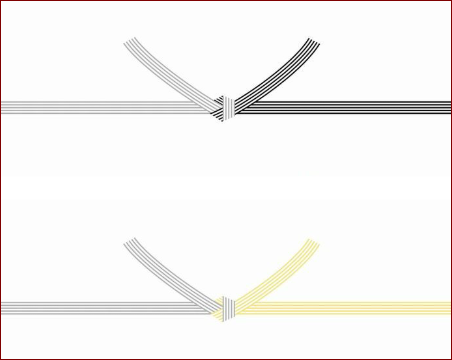

水引の色

掛け紙の中央には、「水引」と呼ばれるリボン結びの紐が印刷されています。

水引は、その用途や地域によって選ぶ色が違います。

•お彼岸のお供え物・・・一般的に、「黒白」。

ただし、関西や中国・四国・九州地方の一部では、「黄白」が使われる。

•お盆のお供え物・・・全国的に「黄白」。

黒白か黄白のどちらを使った方がいいか分からない場合は、念のため

親せきの方などに確認したほうがいいでしょう。

ちなみに、結婚式などのお祝い事には、「紅白」の水引が使われます。

表書き

水引の上側に、品物の用途を書いたものが「表書き」です。

お彼岸のお供え物の場合は、「御供」と書きます。

名入れ

水引の下側に、贈り主の名前を書きます。

贈られる方の名前を書かないようにくれぐれも注意してください。

個人で贈る場合の名入れは、贈り主の氏名を書きます。

ただし、同じ名字の実家に持って行く場合は、名字を省いて下の名前だけでも大丈夫です。

また夫婦で贈る場合は、代表としてご主人の氏名を書きます。

お彼岸の日にちはいつからいつまで??

ここで改めて、お彼岸の時期を確認しましょう。

お彼岸は、年に2回、各7日間の期間を指します。

3月中頃の春分の日の前後3日間が「春のお彼岸」、

9月中頃の秋分の日の前後3日間が「秋のお彼岸」です。

子どもの日など祝日は、毎年5月5日と決まっていますが、

春分・秋分の日の祝日は、年によって違います。

例えば、今年2021年でいえば

春分の日が3月21日、秋分の日が9月23日の年のお彼岸期間は、次のようになります。

| 春のお彼岸 | 秋のお彼岸 | |

| 彼岸入り | 3月18日 | 9月20日 |

| 3月19日 | 9月21日 | |

| 3月20日 | 9月22日 | |

| 彼岸日 | 3月21日春分 | 9月23日秋分 |

| 3月22日 | 9月24日 | |

| 3月23日 | 9月25日 | |

| 彼岸明け | 3月24日 | 9月26日 |

お彼岸のお供えののし さいごに

今年のお彼岸は、しっかりと掛け紙をつけたお供え物を持って、ご先祖様の

お墓参りに行けそうでしょうか?

しばらくお墓参りをしていない方は、今年の春分・秋分の日の祝日をチェックして、

お墓参りの予定を立てるのもいいですね。

☆ お彼岸やお墓参りについてまとめました。他の記事もご覧ください。