相撲の力士は他のスポーツ選手より体が大きくて重く、髷という独特な髪型という特徴があります。

なぜ力士の体が大きくて重いのでしょうか。

力士が髷を結うことや、体が重い理由など不思議がいっぱいです。

そして相撲をとるのは土俵でとなっているのはなぜなんでしょう?

そんな相撲のなぜをいろいろ探してみました。

相撲で力士が髷にするのはなぜ?

力士の髷には、丁髷(ちょんまげ)と大銀杏(おおいちょう)の2種類があります。

大銀杏は十両以上にならないと結うことが許されません。

大銀杏

髷の先端が大きな銀杏の葉に似ていることから大銀杏と呼ばれています。

大銀杏は基本的に十両以上の力士でないと結うことが許されませんが、初っ切りや弓取り式、相撲甚句など礼儀的な場合は十両以下の力士でも結うことができるそうです。

大銀杏を結うためには髪の長さが約40~45cmが必要されているので入門したら髪を伸ばす必要があります。

丁髷

大銀杏以外の力士の髷で十両以上の力士も稽古中や普段過ごすときにしています。

丁髷は戦国時代の武将が兜をかぶったとき頭が蒸れないように、また前髪が落ちてこないように頭頂部を剃っていました。

江戸時代になると束ねた髪を前に寝かせた髷が流行り、剃り上げた頭頂部を飾るようになりました。

その後様々な形が生み出され、その中から髷の先端を銀杏のように開いた髪型が誕生しました。

後ろから見ても銀杏が開いた形見えるくらい大きくなった大銀杏は力士の体格の美しさに良く釣り合っていたそうです。

明治維新後、丁髷は日本に来た外国人には頭に豚の尻尾やピストルを乗せていると嘲笑うことがあったため、断髪を奨励しました。

しかし力士の丁髷が許されたのは、相撲好きだった伊藤博文の働きかけが大きかったそうです。

1909年には、関取の髪型は大銀杏でなければならないという規定が作られました。

髷は床山と呼ばれる、力士の髪を結う専門の人が行います。

床山は日本相撲協会直属の会員ですが、各相撲部屋で力士たちと一緒に生活をしています。

床山に結ってもらった髷は、毎日シャンプーを擦る必要がなく、3日から1週間に1度のペースで髪を洗う力士が多いそうです。

髪を結うときには鬢付けという油を使っているため、特別なシャンプーを使って油をしっかり落とします。

相撲力士の体重が重いわけとは?肥満ではない?

力士が太っているのは、体重が大きな武器になるという理由があります。

相撲は柔道やボクシングのように体重別の階級はありません。

そのため相手に押し込まれる・投げられないようにするには、できるだけ体を大きく重くする必要があります。

また、ある程度脂肪をつけることで激しくぶつかったとき内臓を守るクッションになるそうです。

力士の体脂肪率は平均約24%で一般男性の平均25%より、少しだけ低くなっています。

力士の体格は、ただの肥満体ではなく外側は脂肪、内側は筋肉で覆われています。

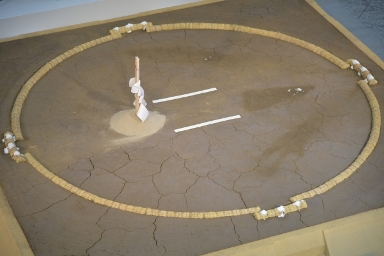

相撲を土俵でやるのはなぜ?

どうして相撲を土俵でやるようになったかというハッキリとした理由は不明となっています。

相撲が盛んになった江戸時代初期の土俵は四隅に柱を立て、紐を張って作られた四角い簡素なものでした。江戸時代中期になると円形の土俵も登場しましたが、統一されたルールがなかったため様々な形の土俵があったそうです。

土俵が円形になったのは、端に追いやられたとしても上手く体をひねって逃げることができるため、圧倒的に攻めていた力士が土俵際でかわされたことによって、勝負の行方が変わり見る楽しみが増えたという理由があるそうです。

土俵には神様が宿ると考えられていて、本場所が始まる前に土俵を造った後に土俵祭が行われます。

土俵祭とは場所中の安全と安泰を祈願して、土俵の中央に日本酒・米・塩などの鎮めものを埋めて、手力男命(たぢからおのみこと)、建御雷神(たけみかずちのかみ)、野見宿禰(のみのすくね)の相撲三神を祀ります。

千秋楽後には、土俵に宿る神を見送るために新序出世力士らで行司を胴上げする神送りの儀式が行われています。

相撲のなぜ まとめ

・相撲の髷には大銀杏と丁髷の2種類があり、大銀杏は十両以上にならないと結うことが許されることができません。

・髷は江戸時代に大名の召し抱えになって士分格になったことから武士に準じた髷になっていました。

・明治維新後、外国人の髷に対するイメージが悪かったためなくなりそうになりましたが、相撲好きだった伊藤博文の働きかけによって髷は今でも残っているのはすごいですね。

・力士の体格は大きくて太っていますが、これは激しいぶつかり合いになったときに内臓を守るために鍛えられています。

相撲のなぜ さいごに

力士の体格や髷には意味があり、それを理解して相撲を見てみるとまた違う面白さがあるのではないでしょうか。

他にもいろいろ相撲ではなんで?ということもありますが・・・この記事で調べたようなことがわかれば子供になぜ?と聞かれた時などにもなんとか答えられそうです(^^;)

♪相撲の歴史も知りたいと思われたらこちらの記事を合わせてご覧いただければと思います。

相撲のはじまりと歴史相撲という名前の由来は?相撲がなぜ国技?