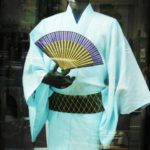

華道とは花や植物を中心に花器を使って美しく見せる日本の芸術です。

ただ花を生けるだけでなく、「道」とつくものにはたいていその道独自の作法などがあるようです。

華道も礼儀作法を大切にしているそうです。

日本の華道というものはいつ誕生したのでしょう?

華道の発祥や今に至るまでの歴史、また流派もあるようで、特徴など調べてみました。

華道は日本独自の文化?

華道とは主役となる植物と引き立て役となる植物をハッキリと分け、枝や葉・藻などを活用して調和した1つの空間を作り出します。

四季折々の花や植物を生けて美しさを慈しむという「生ける楽しみ」と作品を鑑賞するという「見る楽しみ」があります。

また華道には伝統的な型や流派・家元制度という日本独自のものがあり、花を美しく見せることができます。

海外では作品の美しさだけでなく、花器や作法の1つ1つが芸術として賞賛されているそうです。

華道の発祥と歴史とは

華道がいつ・どこで誕生したのかはハッキリと分かりませんが、飛鳥時代と云われています。

飛鳥時代に日本へ伝わった仏教では仏様や人に対して花を供える風習がありました。

これが華道の発祥ではないかといわれています。

また日本では古来より植物に神が宿ると考えられていました。

神の依代とされていた常緑樹や草花などを飾り祭っていたことが華道の発祥であるという説もあります。

室町時代中期に京都六角堂の僧侶・池坊専慶(いけのぼうせんけい)が武士に招かれて花を生けたことによって華道が確立されたといわれています。

中国から多くの伝統工芸品が輸入されていました。

それらを飾り、客を迎える居住区間として書院造りが誕生し木造住宅の原型となります。

将軍や権力者たちの邸宅・寺院では、床の間の原型でもある押板に花瓶の中央に枝を立てて飾る「立花(りっか)」が誕生しました。

立花とは植物で森羅万象を表現し、調和の中に美しさを見出すという考えに基づいた生け方の型です。

安土桃山時代では、千利休による湯の心得・利休七則のなかで「花は野にあるようにと」説きました。

花は自然の風情のままに花器に入れることが良いということです。

四季の花を使い、香りの強い植物は避けるという生け方は大きく影響を与えました。

江戸時代後期になると、華道は上流階級・武家階級から庶民のたしなみへと変わっていき、勢かを中心に広まっていきました。

明治時代になると欧米文化を取り入れる風潮が高まったことで、日本の伝統的な文化・芸事が軽視されるようなり華道は時代に合わないものとして排斥されてしまいました。

そのため東京で名を成した流派や家元は他の職業に転身したり、金沢など伝統文化に理解のある土地へと移住して行ったそうです。

中期になると日本の伝統文化が見直され、政府は華道を女性のたしなみとして教育科目に入れました。

京都の女学校では女性が華道を楽しめるようにと華道教授が就任しました。

そのため男性中心であった華道は女性も楽しむようになります。

現在では海外でも注目され、家で飾るだけでなく屋外やステージなど様々な場所で生けられるようになり、できあがった作品だけでなく作り上げる様子を紹介するパフォーマンスで楽しむことができます。

華道 三大流派 とは

華道には多くの流派がありますが、なかでも「池坊(いけのぼう)」・「」草月流(そうげつりゅう)」・「小原流(おはらりゅう)」は三大流派といわれています。

池坊

日本最古の流派といわれていて約550年の歴史があるそうです。

綺麗な植物だけを使わず、虫食いの葉や枯れている枝でも若葉や咲いた花と同じであると捉え美と和を見出すことが生ける心であると説いているそうです。

「立花」・「生花」・「自由花」の3つの技法があります。

草月流

1927年勅使河原蒼風によって創流されました。

形式にとらわれず、自由であることを基本としています。

「生ける」とういう言葉を使わず、「いける」を「造形る」や「変化る」などと表現しているそうです。

小原流

明治時代中頃に小原雲心(おはらうんしん)によって始まりました。

口の広い器・水盤と剣山を使い、花を盛るように生ける盛花(もりばな)という技法を使っています。

日本の華道 さいごに

仏様や人に花を供えることから始まった華道は、四季折々の植物をいけることで空間を華やかにすることができます。

また花をいけることで季節や自然を身近に感じることで心と身体をリラックスさせる効果があるそうです。

日本の伝統芸術に触れられ、植物にも詳しくなれる華道を楽しんでみてはいかがでしょう。

♪活け花というものもありますが、華道との違い気になりませんか?

こちらの記事も合わせてご覧ください。

華道といけばなの違いは何?流派とは?華道や生け花の流派の特徴