今ではボタンで簡単に風呂を沸かすことができますが、昔は火をおこしてから風呂を沸かしていたそうです。

給湯器からお湯が出る仕組みは、どうなっているのでしょうか。

給湯器もいろいろあるようで、給湯器の仕組みやその種類そしていつから使われるようになったのか給湯器の歴史などをまとめてみました。

目次

風呂の給湯器とは?お湯が出る仕組み

お風呂の給湯器の仕組みはどうなっているのでしょう?

給湯器には直圧式と貯湯式の2つがあります。

これらの仕組みをご紹介します。

直圧式

給湯器の中に配管が通っていて、水が通るときにガスが点火され温められます。

【仕組み】

- 蛇口をひねり、水が出ると給湯器の中にある配管に水が流れます。

- 水が流れたことをセンサーがキャッチすると、点火されます。

- 火力を調節し温度を管理しながら、配管の水を温めます。

- 水温度が上がると、お湯となって流れ出てきます。

貯湯式

タンクにお湯を貯めておき必要なときに必要な分だけ、お湯を出します。

【仕組み】

- 貯湯タンクに水を貯めておきます。

- 溜めた水をバーナーやヒーターで温めます。

- 蛇口をひねると、温めておいたお湯が流れ出てきます。

- 貯湯タンクの温度が下がると温め直します。

風呂の給湯器の歴史 いつから?

国産の給湯器が販売されたのは1930年頃で、進駐軍からの強い要望があったからだといわれています。

1950年代になると、集合住宅が増え始めたことで内釜式の風呂が出てきました。

内釜式とは、浴槽の横には給湯器と煙突があり外へ換気する構造になっていました。

しかし換気がうまくできないことから事故が多発していました。

1965年、内釜式でも換気できるシステムとして、外気を直接取り入れ外へ排気するBF式と呼ばれるバランス型風呂釜が登場しました。

バランス型風呂釜は、乾電池を使って点火しているので停電時でも使える・追い炊きができるというメリットがありますが、外気温の影響を受けやすく風呂が冷めやすいということがあります。

またバランス型風呂釜の幅が約30cmあるため浴槽が狭くなるというデメリットがあります。

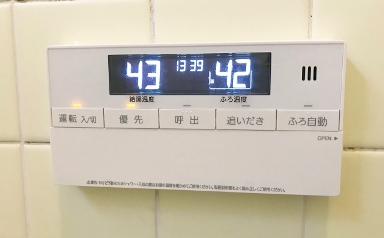

1976年になると、リモコン操作ができるようになったことから給湯器を屋外に置くFR式と呼ばれる屋外設置型が登場しました。

1980年代には給湯器つきの風呂釜や全自動風呂給湯器、差し湯・追い炊き・お湯はりなどの機能がついたコンパクトな給湯器などが登場しました。

現在では、給湯器を稼働したときに発生する排熱を再利用した環境意識を高めたシステムも登場するようになりました。

風呂の給湯器の種類

ガスふろ給湯器

台所やシャワーなどの給湯・自動湯はり・追い炊きなどの機能がついています。

設置フリータイプと浴槽隣接設置タイプの2種類があります。

設置フリータイプ

浴槽が給湯器から離れていてもポンプによってお湯を循環させ、自動湯はり・追い炊きができるようになっています。

浴槽隣接設置タイプ

上下2つの穴でお湯を循環させて、風呂を沸かすようになっています。

戸建住宅や浴室に隣接するときに使われています。

高温水供給式ガス給湯器

台所やシャワーなどの給湯・自動湯はり機能がついています。

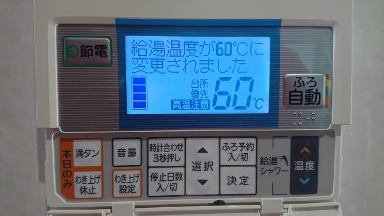

約80度の高温水を供給して、追い炊き気分が味わえるようになっているので、追い炊き機能はついていません。

ガス給湯専用機

台所やシャワーなどの給湯、自動湯はり機能がついています。

音声ナビタイプでは、湯はりが終わると音声で教えてくれます。

壁貫通式給湯器

給湯器本体が給排気口に収まるので、広い浴槽を取りつけることができます。

ガスふろがま

追い炊き専用とシャワー・洗面所などに給湯できるタイプがあります。

水からお湯へと湧かすので、お湯が冷めたときや残り湯を使って追い炊きすることもできます。

ガス給湯暖房用熱源機

台所やシャワーなどの給湯、自動湯はり・追い炊き・温水床暖房などの機能があります。

ポンプでお湯を循環させることで、湯はりや追い炊きができます。

温水暖房端末を追加することで、浴室暖房乾燥機や床暖房を使えるようになります。

石油給湯器

灯油を使ってお湯を沸かします。

すぐにお湯にすることができるので大量に使うときには便利ですが、灯油をタンクへ給油する必要があります。

電気給湯器

電気を使ってお湯を沸かします。

電気料金が安い夜間にお湯を沸かし、タンクに貯めておきます。

タンク内のお湯を使い切ってしまうと、貯まるまで時間がかかりすぐにお湯が使えないというデメリットがあります。

お風呂の給湯器 さいごに

昔は風呂に入るには火をおこして沸かすまで時間がかかりましたが、給湯器のおかげで自分の好きなタイミングですぐに風呂に入れるようになりました。

給湯器にはいろんな種類があるので、買い替え時にどの給湯器がいいのか検討してみましょう。