ケガや体調が悪くなったときに応急処置ができる医療道具・薬などが入った救急箱は、いつから家庭で置かれるようになったのでしょうか。

また薬を使った分だけ支払う置き薬というものがありますが、その仕組みはどんなものなのでしょうか。

救急箱と置き薬どちらがいいのでしょう。

今回は救急箱の歴史と置き薬とは何か?その歴史などご紹介します。

救急箱の歴史 日本ではいつから家庭に置かれたの?

中国・唐の時代に薬研(やげん)で挽いた粉薬や煎じ薬などを入れ、医師が往診の時に弟子に持たせた箱・薬籠(やくろう)が室町時代に印籠とともに輸入され、明治時代中頃まで使われていたといわれています。

救急箱は1893年、軍医のいない部隊のために医薬品・包帯などを小さな箱に詰めて配布したのが始まりであるといわれています。

その後、鉄道の各駅や会社・工場などに置かれるようになったそうです。

救急箱の「救急」という言葉には元々「急難を救う」という意味があります。

が、救急箱という言葉が使われるようになったのは日本赤十字社の書籍から明治時代後期であると推測されています。

昭和時代初期、戦地における衛生兵や赤十字社の活動が新聞・ラジオを通じで知られるようになる一方で常に非常事態に備える必要があったため、救急箱の設置が一般家庭に広まったといわれています。

置き薬とは?置き薬の歴史は?

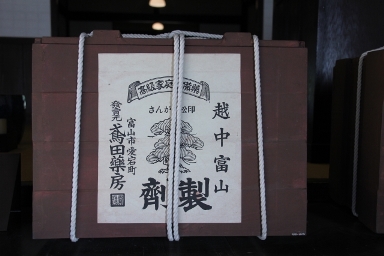

置き薬とは、販売員が家庭や企業を訪問して医薬品の入った箱を設置させて貰い、次に訪問したときに使った分だけの医薬品の清算・集金をする先用後利(せんようこうり)と呼ばれる仕組みのことです。

約300年前から続いている伝統的な手法です。

先用後利は1690年、富山藩第2代藩主・前田正甫(まえだまさとし)公が江戸城内で腹痛に苦しむ三春(現在の福島県)藩主・秋田河内守(あきたかわちのかみ)に印籠から取り出した自分の藩で作っている妙薬・反魂丹(はんごんたん)を与えたらピタッと治りました。

それを見た諸国の大名たちから、自分の領内でも販売して欲しいと依頼されたのが始まりといわれています。

薬事法での正式名称は配置販売業ですが、一般的には薬の入った箱を消費者に預けるという販売形態を、そのまま表現した「置き薬」と呼んでいます。

江戸時代に始まった置き薬は、多くの販売員の努力によって有名になりました。

が、中央主権体制を目指す明治政府の医薬行政は西洋医学に基づく製薬の発展を期待して、長い間信頼されている置き薬を滅亡させようと厳しい政策をとるようになりました。

1870年12月に売薬取締規則が発布され、旧幕府の医学所だった大学東校での検査を受け、免状を貰わないと営業できないことになりました。

また1877年には売薬規則によって売薬営業税や鑑札料などの税を定め売薬業界への圧力を強めてきました。

1883年1月には無害無用で日用の必要品でない売薬が莫大な利益を上げているという理由で売薬印紙税を課しました。

これは全ての薬に定価を付記して、1割の額面の収入印紙を貼らせることにしたもので業者には致命的な打撃になったそうです。

1926年になって売薬印紙税は廃止されましたが、昭和初年の経済恐慌や太平洋戦争の敗戦などで置き薬は苦難の連続でした。

1947年に戦時中の売薬統制が解かれため、自由に薬の製造・配置ができるようになったため置き薬の製造・販売の組織づくりが行われましたが、戦後のインフレの影響で経営は良くなかったといわれています。

1950年代になると薬業界全体が活発になりましたが国民皆保険制度の実施により、ちょっとした病気でも医者にかかるようになり国民医療費増大という問題が発生しました。

軽い病気は自分で治すという自己治療という考えが徐々に浸透していき、今では薬や医学の情報・知識が豊富な現代人の健康管理に置き薬が一役買っているそうです。

救急箱と置き薬どちらがいい?

救急箱のメリットは自分が必要とする薬・医療道具を揃えることができる、デメリットは薬の使用期限を自分で管理しなければならないということがあります。

置き薬のメリットは薬箱の設置にはお金がいらない・使った分だけ支払う・薬の補充や使用期限のチェックは置き薬会社の営業マンがしてくれるなどがあります。

デメリットは若干値段が高い・薬を預かっているだけなので勝手に処分できない・置き薬会社の営業マンの対応が悪いなどがあります。

救急箱・置き薬には、それぞれメリットデメリットがあるので、どちらがいいとは断言できません。

自分で薬の管理をしっかりしたい場合は救急箱、できないまたは自身がない場合は置き薬にするなど自分の都合に合わせて使うようにするといいです

救急箱と置き薬 さいごに

救急箱が家庭に置かれるようになった歴史はまだ浅く、置き薬の歴史の方が長かったですね。

救急箱・置き薬には、それぞれメリットデメリットがあるので自分の都合のいい方を選んで、緊急事態に備えてみてはいかがでしょうか。

♪ 救急箱に揃えておきたいものなどはこちらの記事で!

救急箱の中身に揃えたいもの家庭用救急箱の簡単な管理方法と収納